BYD SEALに乗り始めておよそ1ヶ月。約3000kmを走行してきたわけだが、ネット上では多くの意見が寄せられた。今回はその意見に答えていこう。

質問1.地方でBEVに乗るのは本当に難しいのか?

「充電インフラが整っていない地方では電気自動車(BEV)に乗るのは難しい」―これはもっともな意見だ。筆者も、公共充電設備が乏しい地域で「絶対にBEVに乗るべきだ」とは言わない。

ただし、自宅に充電器を設置できる環境があるならば、この話は変わってくる。むしろ地方ではガソリンスタンドが年々減少しており、給油のために遠回りする必要がなくなるメリットは大きい。さらに、地方のスタンドは早い時間に閉まることも珍しくないが、自宅充電なら24時間好きなタイミングで充電できる。

自宅を拠点に動く場合は、燃料補給に対してストレスを感じる場面がほとんどなくなる。実際筆者もこの恩恵を大きく受けている。

一方、都市部では充電インフラが比較的整備されており、公共施設の駐車場、商業施設、コインパーキングにも充電器が設置されている場所がある。自宅充電ができなくても、買い物やジムなどで汗を流す間に充電できるような環境にあれば、選択の余地はあると思われる。

また、都市部では車両取得時の補助金が加算されるなどの優遇策もある。ライフスタイルに合っているのであれば、電気自動車を検討する価値は十分にあるだろう。

質問2.バッテリー劣化と冬場の走行性能はどうなの?

BEVを語る上で必ず出てくる懸念のひとつが「バッテリー劣化」だ。これについても激しく劣化する車両はもはや10年くらい前の車種となっており、近年の車両ではそこまで大きく劣化するものはない。

筆者が購入したBYD SEALについては、ディーラーの試乗車として約1年・2万km走行した同型個体を診断機で確認したところ、劣化率はわずか0.05%だった。

これは計算上、8年もしくは16万kmを走行しても容量は98%前後を維持することになり、実質的に走行用バッテリーの交換は不要といえる水準だ。

冬場の走行性能についても、新潟でワンシーズンを越えたオーナーから「問題なかった」という声が多く、SNSのコメントでもオーナーから同様の意見が寄せられた。

SEALは四輪駆動仕様や雪道に最適化されたスノーモードも備え、降雪地域でも安心して利用できる車両。暖房使用時は航続距離が公称値の約7割になるが、それでも450km程度は走行可能。自宅充電を前提とすれば、大きな問題にはならないだろう。

質問3.電気自動車は「充電に時間がかかる」は古い認識?

「ガソリン車なら5分で満タン」に対して、電気自動車は充電に時間のかかるという指摘も多くいただいた。しかし、これはやや古いイメージだ。

筆者のSEALでは現時点で105kWの受け入れに対応しており、対応充電器では30分で250〜280kmほど走行できる電気を溜め込める。これでもガソリン車より少ないと言われてしまうが、かつての30分充電しても100km走れるか?みたいな頃に比べたら大きく進化している。

また、昨今の車両なら急速充電は必ずしも30分つなぐ必要はない。高出力の充電器なら15分でも約150km分の電力を充電できる。200km走行後に15分休憩を挟んで継ぎ足す―このサイクルで十分に運用可能だ。

SEALではバッテリー温度を自動管理し、夏の高温や冬の低温でも充電性能が大きく落ちにくいよう工夫されている。このため、充電時の熱ダレなどを抑えており、この酷暑の夏でも車両が高温になることで充電性能が落ちることは無かった。

もちろん、地方や山間部で急速充電設備が少ない場合には行動の自由度が制限されるリスクはある。それでも、日常利用や都市間移動レベルであれば、昨今のBEVは十分に実用的な域に達している。

質問4.「EVは長距離に向かない」のだろうか

もうひとつ根強いのが、「EVは長距離を走れない」という意見だ。これは「一度の充電で数百kmしか走れない=長距離移動に不向き」という短絡的な考え方に基づくことが多い。

確かに、トラックドライバーのように1日で800〜1000kmをほぼノンストップで走る用途、突発的に片道400km以上の移動を行う用途に現状のBEVは不向きだ。しかし、一般的な乗用車の長距離移動は、数時間ごとに休憩を挟むのが普通であり、そのタイミングで急速充電を行えば十分に次の目的地まで走れる。

現在のBEVは400〜500kmクラスの航続距離を備えるモデルも増え、ガソリン車とほぼ同等の実用性を確保している。実際、筆者がBYD SEALで新潟〜大阪間(約470km)を移動した際も、途中で仮眠がてら1回30分の充電を挟むだけで優々到着できた。この距離となれば運転時間は5時間を超えるため、ガソリン車オーナーでも適宜休憩が必要になってくる。

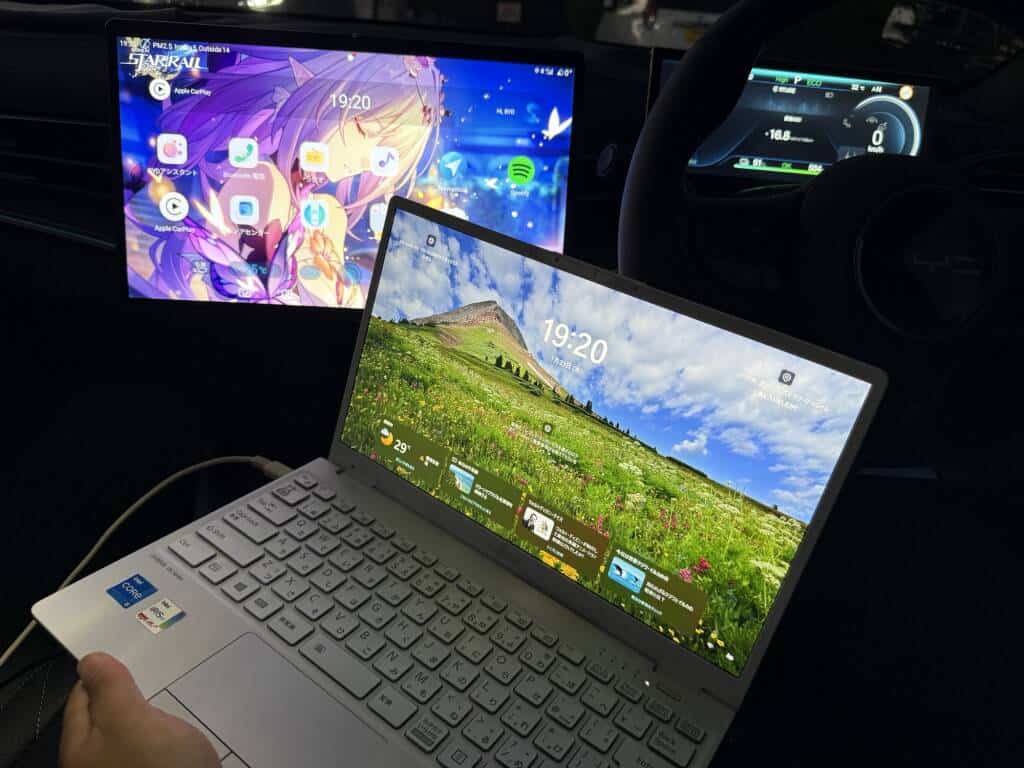

この30分でトイレやタバコ休憩、軽食や買い物、夜間の運転なら仮眠に割り当てると、ガソリン車との所用時間的な差はそこまで大きくない。筆者は仕事柄原稿の執筆などに割り当てたりしているので、充電の待ち時間が苦になることはなかった。充電器の充電待ちなどに遭遇する場面もあるが、この辺りも充電器の口数が増えているので時間が解決しそうだ。

さらに、高速道路のサービスエリアや一般道の道の駅には年々高出力型の急速充電器が増えている。ある程度移動計画さえ立てれば、長距離ドライブにおけるBEVの不便さはかなり解消されつつある。

疑問5.「中国車は信用ならない」のだろうか

中国メーカー製BEV、とくにBYDのようなブランドに対しては「壊れる」「燃える」「情報を抜かれる」といった否定的な声も根強い。だが、実際に触れてみれば印象が変わることも多い。筆者の周囲でも懐疑的だった人が、実車を見たり試乗した後には評価を改めたケースが少なくない。

BEVに関しては中国は先頭をリードする車両メーカーが多い地域。走行性能、インフォテイメントなどを含め先進的な車両も多くある。むしろ日本で販売されているBYDの車両はかなり保守的な設計の車両で、先進性ではXiaomi、Li Auto、Nio、奇端、吉利などに劣る部分すらあるのだ、

仮にも頻繁に故障するならばリコールが相次ぐはずだが、日本で販売されているBYD車にそうした事例はない。SEALは発売から約1年が経ち、初期不良も改善されている。ソフトウェアアップデートの頻度はやや少なめだが、継続的な改善は続けられている。

情報収集に関しても、現代のコネクテッドカーでは国籍を問わず多くのメーカーが車両データを収集しており、これはスマートフォンや家電でも同様だ。もしそれが許容できないなら、スマートフォンも含めすべてのネット接続機器を使わない選択しか残らないだろう。

BYDを選んだ理由と日本メーカーへの危機感

筆者は購入時、BYDに限らず国内メーカー、欧州メーカーはもちろん、テスラ、韓国メーカーを比較検討した。その結果は国内メーカーは性能に対して価格が高く、欧州車も同じく高価。テスラは性能面では魅力的だったが、充電規格やサポート拠点の距離がネックになった。韓国のヒョンデも好印象だったが、こちらも整備拠点の少なさが課題となり、最終的にBYDを選択した。

BYD SEALを選んでみて感じたのは、価格と装備、走行性能のバランスの良さだ。この走りの性能と内装、充電性能に加え、ディーラーによるアフターサポート体制も魅力。新規参入の輸入車ながら安心して利用できる。

筆者の場合は環境意識というより、最新テクノロジーに触れ、次の時代の自動車像を体感したいという思いが大きかったことも選定理由だ。ガジェットとしても、自動車としてもいい買い物ができたと思う。

一方で、日本メーカーのBEVは危機感を持つべきだと改めて感じた。走行性能やインフォテインメント、価格面でもテスラや中国勢、韓国勢に劣る場面が目立ち、サポート面以外であえて選ぶ理由を感じ取れなかった。

もちろん日産のアリアやトヨタのLEXUS RZといった新型の高性能モデルも存在するが、これらは700〜800万円台と高額。対して、BYD SEALION 7やヒョンデ IONIQ 5は500万円クラスで同等性能を提供しており、日本メーカーにとっては強力なライバルとなっている。

今後BEVが次世代自動車として台頭を示したら、日本車はコスト面などから海外で今ほど存在感を示せなくなる時代が来るかもしれない。かつての家電やスマートフォンのようにコストパフォーマンスで太刀打ちできずに大きくシェアを落とした二の舞いにならないことを祈りたい。

こうしてみると、BEVに対する「地方では無理」「冬に弱い」「中国車は危険」といった固定観念は、最新の実車や運用実態を踏まえれば必ずしも正しくない。もちろん課題は残るが、選択肢として検討に値する時代がすでに到来している。