こんにちは。これまで使ったスマホは300台以上。生まれはギリギリZ世代のライター はやぽんです。

さて、「最新スマホ」という単語にはいつも心がときめきくものだ。今回は海の向こうからやってきた”もうひとつの可変絞り搭載スマホ”ことXiaomi 14 Proのレビューといきましょう。

ライカとXiaomiがタッグを組んだ!カメラ特化スマホ第4弾は可変絞り採用!

昨年、業界に衝撃を与えたXiaomiとライカのコラボレーション。Xiaomiもファーウェイなどと同じくカメラ性能を重視することになり、同時に発表されたXiaomi 12S Ultraは「Xiaomiのブランディング」の今後の行方を占う端末となった。

そんなXiaomiからはXiaomi 13シリーズが矢継ぎに発売され、早くもライカコラボレーションの第4弾となる新型。Xiaomi 14シリーズが発売された。今回はその上位モデルとなる「Xiaomi 14 Pro」をレビューする。

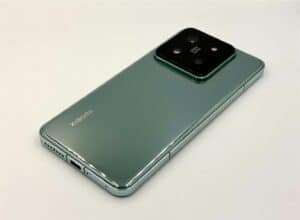

本体デザインは概ねXiaomi 13シリーズを踏襲した形となっており、チタンフレーム版は仕上げや重量が異なる

大型カメラの存在感というか厚みがすごい

Xiaomi 14 Proはメインカメラに5000万画素のセンサーを採用。可変絞り機構を備えることもあり、カメラ周りは大型となる。

加えてXiaomi 14シリーズのカメラチューニングは、引き続き独ライカカメラ社と共同開発している。スマホメーカーとの共同チューニングではHuaweiとシャープに続く形だ。

ライカのロゴにそそられる

旧モデルのXiaomi 13 Proと比較するとカメラ部が大型化していることがわかる。

カメラは安定のライカクオリティ!寄れる望遠カメラと可変絞りがすごい

売りとしているカメラは3眼構成。35㎜換算で12㎜の超広角、23mmの標準、75mmの望遠となる。レンズ自体はライカのズミルクスを冠するものとなり、レンズコーティングが一新されるなど従来より大きく改善されている。

ズームレンズとなるため「VARIO-SUMMILUX」の表記が見られる

また、メインカメラには可変絞りを採用。絞り機構は6枚羽を備えるものとなり、ファーウェイの上位機種とかなり近いものとなった。

ファーウェイのMate 60 Proなどと同様の絞り機構を持つ

その一方で、センサーが1型のものから自社がブランディングする「Light Hunter 900」というものに変わっている。これは、オムニビジョンと協業して開発したXiaomi向けの製品となっている可能性が高く、かつてのファーウェイがソニーと組んだものに近いものを感じる。

センサーが小さくなった部分を補うように、レンズは開放でf1.42とスマホの中でもかなり明るくなっている。この構成も作用してか、以前よりも被写体に寄れるようになっている。この辺りは使い勝手としても向上した形となる。

レンズのフレアなども前作のXiaomi 13 Proから改善されているので、前作より着実な進化を遂げたと評価できる。

そんなXiaomi 14 Proでの作例は以下のようになる。Xiaomi 14 Proではデフォルトのクォーターマークに画角が表示されるのでそちらを参考にしてほしい。

Xiaomi 14 Proではライカを冠するファーウェイのスマホに近い質感の絵が出る印象だ。前作のXiaomi 13 ProよりもXiaomi 13 Ultraのチューニングに近づいたように感じる。

Xiaomi 14 Proの夜景モードは強力だ。どちらかと言うと黒をハッキリ出すチューニングとなっており、メリハリのある作例となる。

そして売りの可変絞りはかなり強力だ。一般的な円形絞りよりも柔軟に調整することが可能で、撮影の幅は大きく広がる。特に有効な場面はフードフォトや夜景といった場面だ。

フードフォトの場合は絞り開放ではないため、周辺が流れないといった利点がある

夜景撮影では光条を生かした写真が簡単に撮影できる。ファーウェイ以外では難しいものだっただけに、新鮮に感じる方も多いことだ

もちろん、昼間でも演出することが可能だ

同じ風景を可変絞りを持つHuawei Mate 60 Proと比較すると、Xiaomiのほうはシャープな光条となっていることがわかる

Xiaomi 14 Proでは「AIカメラ」という部分に加えて「LEICA AUTHENTIC」と「LEICA VIBRANT」という大きな枠がある。これらにHDRのオンオフと4種類のライカフィルターを組み合わせることで、ファーウェイやシャープのライカを冠したスマートフォンに近い色を出すこともできる。

組み合わせだけなら、モノクロを含めてプリセットで32通りのライカ監修パターンが出てくるものになる。凄いといえばすごいのだが、ユーザーにとって分かりやすいかと言われると少々複雑にも感じる次第だ。

このようなモノクロ写真も撮影できる。フレームはプリセットであり、数パターンから後付けも可能だ

そしてXiaomi 14 Pro最大の特徴が75mm相当の望遠カメラだ。レンズのf値が2.0と明るいことに加え、最短撮影距離が10cmとこちらはかなり寄れるカメラとなっている。

いわゆるテレマクロ撮影が簡単に可能だ。従来のスマートフォンではイメージセンサーの大型化に伴って最短撮影距離が伸びてしまい、マクロ撮影やクローズアップする作例は撮影が難しいものになっていた。

近年では超広角マクロを備える機種も増えてきているが、撮影しにくいことも多く必ずしも使い勝手が良いものではなかった。

望遠カメラながら被写体に寄れることから、クローズアップ撮影が簡単に可能だ

また、望遠カメラは5000万画素のものを採用するため、5〜6倍でも綺麗に撮影ができる。

モノ撮りも簡単にできる。寄れることに加えて、歪みが少ない点もありがたい。光学特性的に玉ボケも大きく出るため、従来のスマートフォンでは難しかった表現も可能だ。

Xiaomi 14 Proは扱いやすい望遠レンズを備えることで、今までのスマートフォンよりも手軽にクローズアップフォトやテレマクロ撮影を可能にした。そのようなところに力を入れることで、同じくカメラ性能をアピールしているvivo X100 Proと明確に差別化を図っていることがわかる。

カメラだけじゃない。全方位でまとめてきたフラッグシップスマホ Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Proに関しては可変絞り搭載のカメラやテレマクロ性能に注目が行きがちだが、画面性能なども大きく評価したい。ざっとスペックを書くとこんなところだ

SoC:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

メモリ:12/16GB

ストレージ:256/512GB/1TB

画面:6.73インチ 2K+ CSOT OLED

カメラ

リアカメラ

標準:5000万画素 f1.4-4.0 Light Hunter 900

超広角:5000万画素 f2.2

望遠:5000万画素 f2.0

フロント:3200万画素

バッテリー:4820mA/h

120W充電 無接点充電対応

画面は近年のXiaomiらしくOLEDパネルとなっている。前作のXiaomi 13 Proと比較して、画面輝度が向上し、視認性が向上した点は大きく評価したい。

画面は6.73インチと大型な部類となる。TCL CSOT製のパネルを搭載し、画面解像度は2K+なものが採用される。。画面輝度はピーク時3000nitとかなり高いものに仕上がっており、屋外でも画面が見やすくなった。

プロセッサはSnapdragon 8 Gen 3を採用している。QualcommのイベントであるSnapdragon Summitにて本プロセッサが発表されたが、その翌日にはXiaomi 14シリーズが発表されている。もちろん世界初搭載となっている。

高いCPU/GPU性能はもちろん、スタンドアローンでのAI画像生成(オンデバイス処理)などを可能にするなどの新機軸も盛り込まれた。カメラ性能で大切なISP性能も向上している。

搭載メモリは12または16GBと必要十分だ。 冷却性能も大容積の冷却機構を搭載しており、最新のプロセッサーとの組み合わせで長時間のゲームも問題なく遊べるという。

ストレージもUFS4.0規格の高速なものが採用されている。省電力ながら高速の伝送が可能になっており、仮想メモリ等を利用してもパフォーマンスの低下を抑えられているという。

Xiaomi 14 Proを使ってみると、ハイエンド機というのもあって動作にストレスは感じない。Snapdragon 8 Gen 3はかなり優秀なチップセットなのか、単純な発熱もかなり抑えられているように感じた。原神のような高負荷なコンテンツを1時間ほどぶっ通しでプレイしても、発熱で「熱い」と感じることは少ない印象だ。

動作の重たい原神も快適に遊べる

Xiaomi 14 Pro ミリシタ 最高画質

Snapdragon 8 Gen 3 メモリ12GB

難易度MM ノーツスピード:190 タイミング:-3最適化されていませんが、かなり快適に遊べる部類です。来年の端末課金はこのプロセッサー搭載端末で決まりですね。 pic.twitter.com/g48wrmgVH4

— はやぽん (@Hayaponlog) 2023年11月5日

リズムゲームは最適化されていないもののかなり快適に遊べる部類だ。

本体スピーカーの音はXiaomi 13 Proよりも良くなった印象だ。傾向としては、大きな音量が出るよりも「高音質での再生」に力を入れているようだ。

高音質なステレオスピーカーは引き続き搭載だ。前作で廃止された上部の独立グリルが復活したため、よりクリアなサウンドとなった。

加えて、独自の制御チップによる充電制御や120Wの高速充電、50Wのワイヤレス充電と10Wのリバースチャージにも対応している。

Xiaomi 14 Proでは120Wの充電に対応している。いわゆる「神ジューデン」に対応したスマートフォンだ。もちろん、充電器も同梱される。

バッテリー持ちについてもXiaomi 13 Proから体感的に向上している。昨年評価の高かったGalaxy S23 Ultraなどと同等かそれ以上の持ちとも言えるものだ。

Xiaomi 14シリーズからはMiUIから「Xiaomi HyperOS」というものに変わっている。こちらはAndroidベースではあるが、より家電製品や自動車とのコネクティビティを重視したものになっている。

操作UIは一部リデザインされたが、基本的な部分はMiUIを踏襲した仕上がりとなっている

可変絞りをもっと身近に。Xiaomi 14 Proは写真を撮るのがもっと楽しくなるスマートフォン

Xiaomi 14 Proのカメラに関しては、Xiaomi 13 Proから着実な進化を遂げた。1型センサーではなくなったものの、より明るいレンズと「Light Hunter 900」を冠する最適化されたイメージセンサーの組み合わせとなった。

これに加えて6枚羽の可変絞りを採用し、プロセッサの最適化が行われたことで、高度なHDR処理などを可能にしている。

一方でソフトウェア処理が他社に比べて弱いと言われたXiaomi のスマートフォンに対して、ライカが監修することで高いクオリティでの写真撮影が可能になった。

元々ハードウェアに関しては、Xiaomi 12S Ultraをはじめ非常に高性能なものを出してきている。弱点と言われたソフトウェアも徐々に改善されており、追って市場の評価も付いてくるはずだ。

やはりグローバル展開するサムスンのGalaxy Sシリーズにぶつける端末なだけあって、完成度そのものは非常に高い。今回はデザインも洗練されていることもあり、他社のプレミアムラインと言われるスマートフォンの中でも存在感を示している。

それでありながら価格は非常にお手頃な端末となっている。Galaxy S24の価格が高騰するのではないかという情報もある中、最小構成で4999RMB(約10万円)と抑えている点も好感が持てる。端末のスペックを考えれば割安感があるのだ。

Xiaomiも高級路線となってはいるが、まだまだ「Galaxyより高スペックで安価」のポジションとなっている。筆者としては安くて高性能な端末が購入できる点は嬉しいのだが。

Xiaomi 14 Proの価格設定は4999元〜と日本円で10万円台からの設定だ

筆者としては、Xiaomi 14 Proは「撮影体験が楽しいカメラスマホ」と呼べるものだ。簡単にキレイに撮れるカメラはもちろん、「簡単に作品に昇華できる」ところはまさにファーウェイやシャープがライカとコラボしてたどり着いたところ。

この撮影体験の楽しさは Xperiaなどの楽しさとは異なる。Xiaomi 14 Proは写真を撮った瞬間に「来た」と直感的に分かるような挙動をしてくれる。

加えて、テレマクロ性能を重視した望遠カメラや可変絞りの存在は他社のスマートフォンにはない新しいモノだ。べらぼうな望遠性能だけを突き詰めるのではなく、日常的に利用頻度が高い画角で「使い勝手」を向上させる構成は嬉しいものだ。

さて、これからのXiaomiのスマートフォンの展開にも目が離せなくなった。正直使うまではVIVOの一強だと思っていただけに、Xiaomi 13 Proのテレマクロ体験には驚かせられた。

今回のXiaomi 14シリーズは例年通りならグローバル展開も予定されるはずだ。ライカのブランドを引っ提げての世界展開。可変絞りの存在はXiaomiのスマートフォンを「カメラ性能が高い」と印象づけられることだ。

加えて、ライカとコラボレーションしたことによって、Xiaomiにも画像処理のノウハウが少なからず蓄積されているはずだ 。Xiaomi 14シリーズでは4作目なだけあり、ハードやソフトもしっかりと作り込まれているのがわかる。

Xiaomiとライカのパートナーシップは今後のスマホ展開にも影響を与えるはずだ

テレマクロのみならず、可変絞りというハードウェアを手にしたXiaomiのスマートフォン。ライカコラボはグローバル向け端末にも採用されるなど、着実なイメージ付けも行われている。躍進を続ける今Xiaomiのスマートフォンには大いに期待したいところだ。